Abbau

von Vorurteilen und Feindbildern durch vertieftes Wissen

über

die eigene Religion im Koranunterricht

Dr.

phil. Milena Azize Rampoldi

Für

mich gehört auch die Erziehung zum Abbau der Feindbilder wesentlich zur Korandidaktik im

deutschsprachigen Raum. In diesem Rahmen sollte die pädagogisch-didaktische Arbeit des

Koranlehrers/der Koranlehrerin vor allem das Ziel verfolgen, Kinder präventiv und nicht

nur reaktiv zur Toleranz zu erziehen.

Die

Prävention setzt nämlich an den Wurzeln von Radikalisierungsprozessen an und kann viele

Probleme der Zukunft lösen, wenn sie schon im Kindesalter effektiv umgesetzt wird. In

diesem Zusammenhang sei der Begriff der präventiven Pädagogik im positiven und

dynamischen Sinne gemeint, wie ihn zum Beispiel der Pädagoge Don Bosco auslegte und nicht

nur als negative Vorbeugung gesellschaftlich gefährlicher Verhaltensweisen der Intoleranz

gegenüber Andersdenkenden und Andersgläubigen.

In

dieser Anschauung der Präventivpädagogik von

Don Bosco geht es vordergründig nicht darum, durch Prävention negatives Verhalten, in

unserem Falle Handeln nach Stereotypen und Vorurteilen bzw. Feinbildern, zu vermeiden.

Präventivpädagogik bedeutet stattdessen die Verstärkung positiver Verhaltensweisen der

Toleranz und Offenheit gegenüber der anderen Kulturen und Religionen durch entsprechend

positive Erfahrungen. Und diese positiven Erfahrungen können die Kinder in der eigenen

Koranklasse machen. Hier soll es schon zum Abbau der Feindbilder kommen, weil der kleine

Kreis der MitschülerInnen, die zwar alle muslimischen Glaubens sind, aber aus

verschiedenen Kulturen stammen, ein Labor für die positive tolerante Lebensweise der

Kinder in der deutschen Gesellschaft darstellen soll.

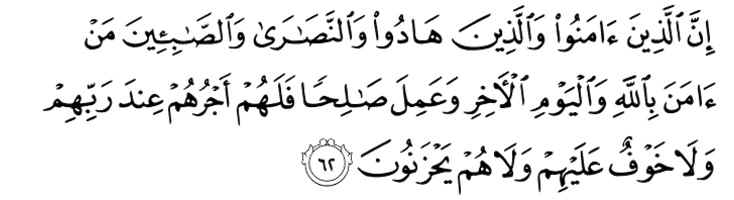

Koran

2:62

Immer

wieder zeigt sich, dass Fremdenfeindlichkeit und der Mangel an interkultureller und

interreligiöser Kompetenz durch unzureichende Erfahrungen und Kontakte zwischen Menschen

unterschiedlicher ethnischer und kultureller Herkunft und durch die ungenügende Reflexion

über die eigenen Vorurteile und Vorannahmen gefördert werden, wie auch die Geschichte

der Beziehungen zwischen dem Islam und dem Westen klar zum Ausdruck bringt.

Diesen

Ursachen der Vorurteilsbildung kann im Koranunterricht, in Zusammenarbeit mit der Schule,

Gemeinde und Gesellschaft, schon vom Kindesalter an, entgegengewirkt werden. Es ist daher

wichtig, Angebote interkulturellen und anti-rassistischen Lernens zu entwickeln und zu

fördern, die entsprechende Erfahrungen bzw. Kontakte „auf gleicher Augenhöhe“

ermöglichen, sowie dabei unterstützen, diese Erfahrungen zu verinnerlichen und

einzuordnen. Dies gilt zum ersten unter den Musliminnen und Muslimen verschiedener

kultureller und ethnischer Herkunft und dann auch für die gesamte Gesellschaft, in der

sich verschiedene Religionsgemeinschaften, Agnostiker und Atheisten zusammenfinden.

Die

zunehmend multikulturelle Zusammensetzung der deutschen Gesellschaft ist durch eine

zunehmende Anzahl von Menschen, die verschiedene nicht-christliche und unterschiedlich

stark ausgeprägte religiöse Bindungen aufweisen, geprägt. Gleichzeitig verfügt die

einheimische Bevölkerung teilweise unzureichendes Wissen über die Religionen der

Einwanderer. Dies gilt vor allem für den Islam, der auch aufgrund der negativen

Darstellung in den Medien massiv missverstanden wird.

Dieses

Defizit gibt es aber auch in der muslimischen Gemeinde, wenn es um interkulturelle

Empathie unter Musliminnen und Muslimen geht. An der interkulturellen Begegnung innerhalb

der Ummah muss daher im Koranunterricht sehr intensiv gearbeitet werden.

Der

Korankurs in der Grundschule ist ein ideales Labor, um in diese Richtung zu arbeiten.

Interreligiöses Lernen und die Eingliederung interreligiöser Aspekte in das

interkulturelle Lernen sollen den Aufbau eines differenzierten Wissens und den Abbau von

Vorurteilen bzw. Feindbildern von Kindern mit unterschiedlichem, religiösem und

weltanschaulichem Hintergrund fördern.

In

diesem Sinne argumentiert auch Sanem Kleff in der Initiative „Voneinander Lernen -

Praxisforum Schule und Islam“, die ich hier als Beispiel anführen möchte, um

tolerantes Zusammenleben, aufgebaut auf Wissen, in die Praxis umzusetzen. In Kleffs Praxisbuch Islam im Klassenzimmer, Impulse

für die Bildungsarbeit geht es um die Bedeutung der Vernetzung zwischen

Korankurs und Schule und über den zentralen Wert der fachübergreifenden Erziehung. Die

Autorin zeigt auf, wie sich der Islam in den Fächern wie Deutsch, Geschichte oder sogar

Mathematik einbeziehen lässt. In der fachübergreifenden Arbeit in der Schule

kristallisiert sich erneut die Bedeutung des Koranlehrers/der Koranlehrerin als

VermittlerIn islamischen Wissens nicht nur in der eigenen Schulklasse, sondern auch im

LehrerInnenteam der gesamten Schule, um auch die Vorurteile von Lehrern und Lehrerinnen

der anderen Fächer gegenüber dem Islam konstruktiv abzubauen.

Abschließend

möchte ich zusammenfassend die Lernziele dieses Bereiches auflisten, die meiner Meinung

nach die Arbeit des Koranlehrers/der Koranlehrerin sei es im eigenen Unterricht, als auch

in der Team- und Vernetzungsarbeit, in beide Richtungen leiten sollten:

-

Die Wesensmerkmale von Vorurteilen und Feindbildern erkennen

-

Die gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche, psychologische Bedingtheit von

Vorurteilen und Feindbildern erkennen

-

Die Ursachen für die Entstehung von Vorurteilen und Feindbildern kennen

-

Verhaltensfördernde und –erhaltende Manipulationen und Meinungsbildungen erkennen

-

Erkennen, dass Vorurteile und Feindbilder den Denk- und Handlungsspiel-raum der Menschen

einschränken, wodurch häufig fruchtbare Alternativen des Dialogs und des Kontaktes

ausgeschlossen werden

-

Erkennen, dass Vorurteile und Feindbilder für die eigene Wahrnehmung als negative

Selektionsfilter wirken

-

Erkennen, dass eine schachförmige Weltanschauung eine Verzerrung der Wirklichkeit mit

sich bringt

-

Erkennen, dass Vorurteile und Feindbilder die Bereitschaft zu Diskriminierung, Gewalt und

Aggression steigern

-

Sensibilität gegenüber Unrecht, Missachtung und Gewalt als Voraussetzung für den Abbau

von Vorurteilen anerkennen

-

Erkennen, dass der Abbau von Vorurteilen und Feindbildern zur Entideologisierung von

Konflikten dient und somit gewaltfreie Konfliktregelungen begünstigt

-

Die Bereitschaft, vorhandene Urteile einer kritischen Überprüfung zu unterziehen

-

Die Bereitschaft, Vorurteile und Feindbilder, die den Frieden behindern, abzubauen, z. B.

durch die Infragestellung bisher unreflektierter Einstellungen durch Feststellen von

Informationslücken, durch Informationsbeschaffung und kritische Analyse.

@ Ekrem Yolcu

|